Radiosonde

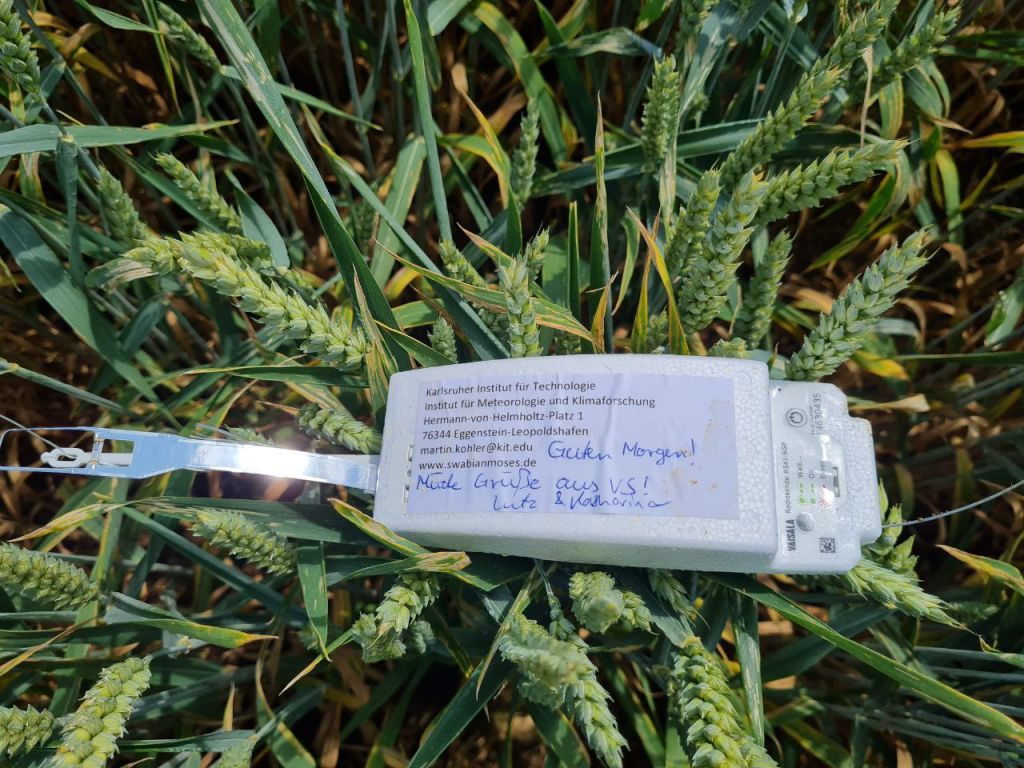

Eine Radiosonde ist ein ballongetragenes Messgerät mit Sensoren zur Erfassung der Temperatur, des Drucks und der Feuchte (Abb. 1). Die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung wird über die Positionsbestimmung mittels eines eingebauten GNSS-Empfängers (z. B. GPS) bestimmt.

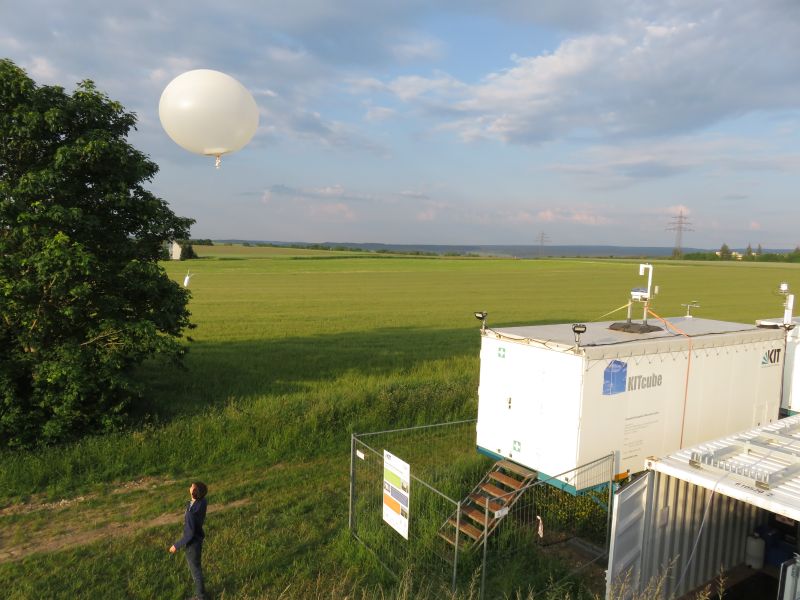

Zur Vorbereitung wird die Sonde initialisiert und ein Ballon befüllt (Abb. 2). Anschließend wir die Sonde über eine Ballonschnur mit dem Ballon verbunden und an einen geeigneten Startplatz gebracht (Abb. 3). Zum Startzeitpunkt wird der Ballon losgelassen. Der Ballon zieht die Sonde dann nach oben (Abb. 4).

Die Messdaten werden während des Aufstiegs bis in Höhen von mehr als 20 km in Echtzeit per Funk an die Bodenstation übertragen (Abb. 5). Somit können Informationen über die vertikale Struktur der Atmosphäre bis in die Stratosphäre hinein gewonnen werden.

Der KITcube verfügt neben drei Stationen für manuelle Radiosondenstarts auch ein vollautomatisches Radiosondensystem (Vaisala AS41), das die Vorbereitungen und Sondierungen selbstständig durchführt (Abb. 6). Die Startzeiten können hierfür fest programmiert werden oder kurzfristig über eine API initiiert werden.

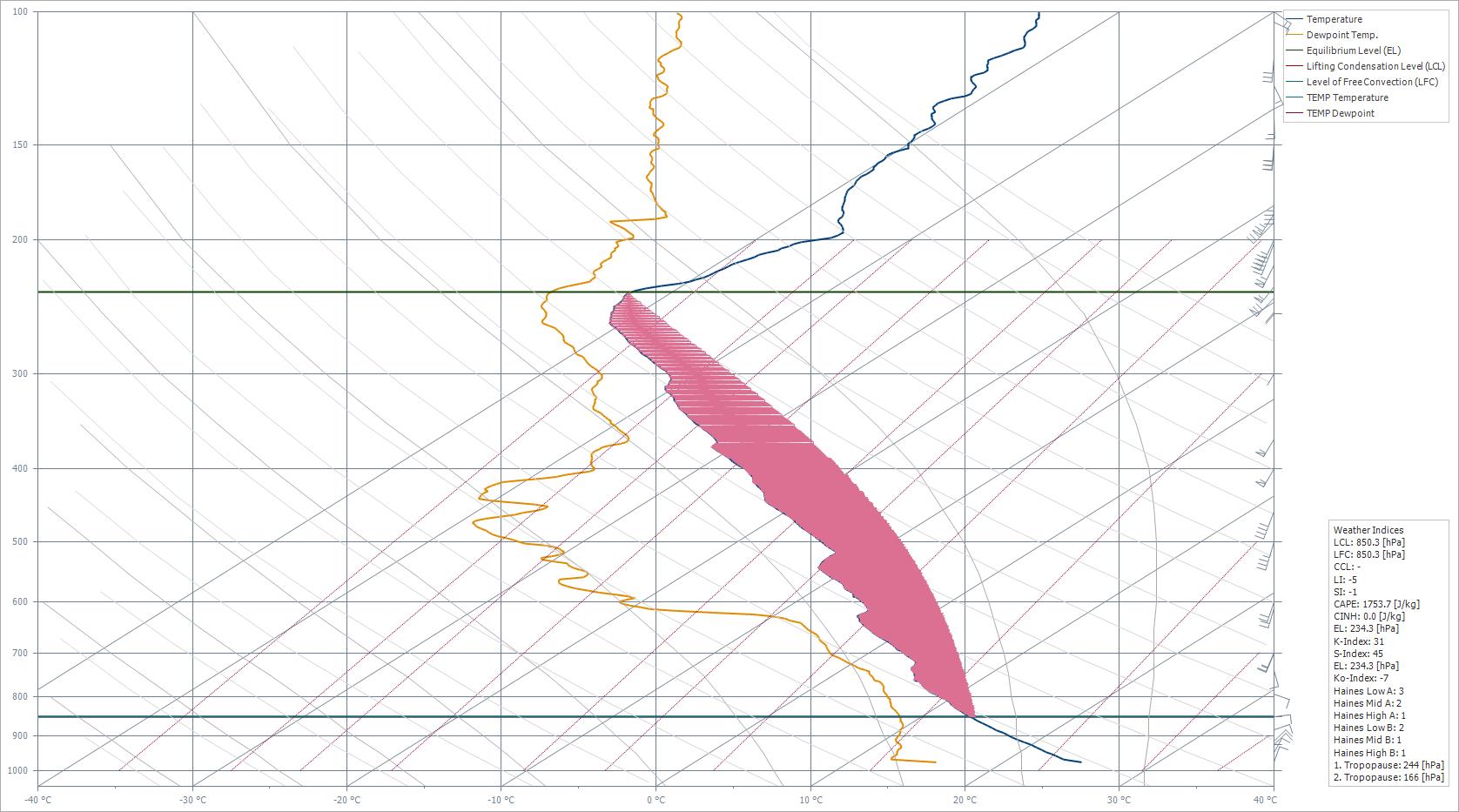

Beispielmessungen über Rottenburg am 23. Juni 2021:

Die Abbildung zeigt eine typische Darstellung eines thermodynamischen Diagramms, mit dem sich Radiosondenaufstiege analysieren lassen. Die blaue Linie repräsentiert die gemessene Lufttemperatur, während die gelbe Linie das Profil des Taupunkts zum Zeitpunkt des Aufstiegs zeigt. Die rote Fläche markiert den Bereich der Convective Available Potential Energy (CAPE), ein Maß für die zur Konvektion verfügbare Energie. Hohe Werte von über 1500 J/kg weisen auf ein erhöhtes Potenzial für schwere Gewitter hin.

Am abgebildeten 23. Juni 2021 entwickelte sich eine sog. Superzelle, die über Rottenburg zog und Starkregen sowie Hagel mit sich brachte. Durch die Messungen mit Radiosonden, die in einem zeitlichen Abstand von 1,5 Stunden gestartet wurden, konnte die Entwicklung in der Atmosphäre detailliert erfasst werden. Neben der CAPE (also der verfügbaren Energie in der Atmosphäre), spielt bei der Entstehung von Superzellen auch die vertikale Windscherung eine Rolle. Darunter versteht man eine starke Änderung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit zwischen Boden und höheren Schichten der Atmosphäre (siehe Abbildung).

|